Les marques entrent dans une ère charnière. Avec l’explosion des préoccupations autour de la confidentialité, le renforcement du RGPD et la fin des cookies tiers, elles doivent rebondir et repenser totalement leur collecte de données pour renouer un lien de confiance avec leurs audiences. Dans un marché désormais piloté par les insights et les décisions data-driven, collecter des données fiables devient indispensable pour rester compétitif. Le zero party data apparaît alors comme une solution magique. Ce sont des informations que les utilisateurs choisissent volontairement de partager avec les marques. Elles permettent d’offrir des expériences plus personnalisées, tout en respectant leur vie privée et leur consentement.

Zoom sur cette approche innovante et stratégique pour le marketing digital !

Que sont les zero party data ?

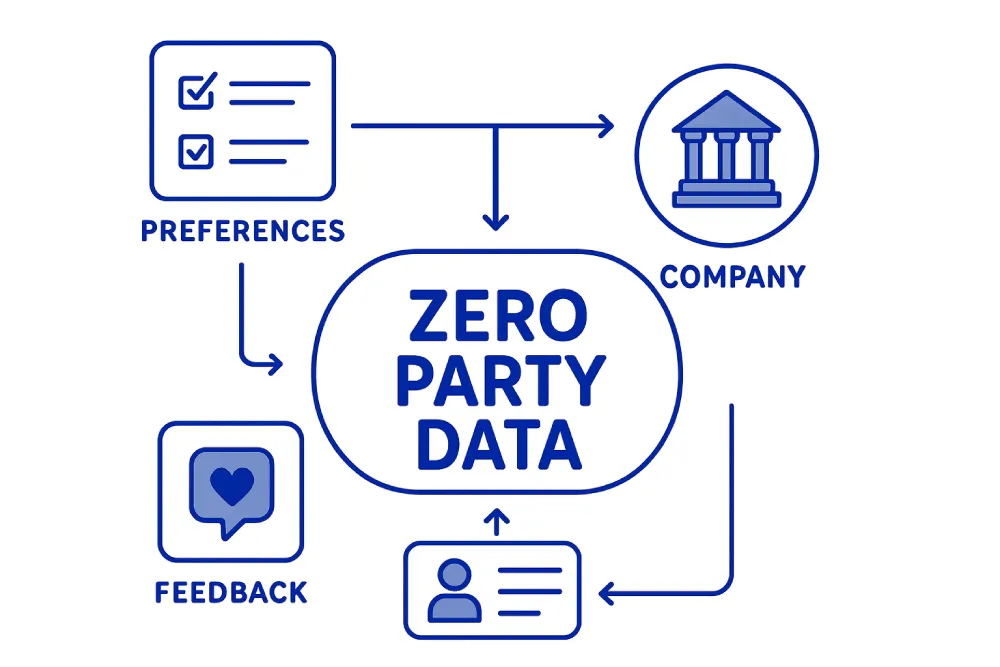

Les zero party data (ou données zero party) regroupent l’ensemble des informations que les internautes choisissent ou non de partager avec les sites web lorsqu’ils naviguent en ligne. Ces données peuvent concerner leurs préférences, leurs intentions d’achat, leurs attentes ou encore leurs modes de consommation.

Le zero party data représente la forme de collecte de données la plus transparente et la moins intrusive, car l’utilisateur donne explicitement son consentement avant tout partage.

Ces informations précises, qualitatives et précieuses, permettent aux marques d’en apprendre davantage sur leurs clients et de créer un lien de confiance avec eux.

Quelle est la différence avec les données first party ?

Dans le jargon des données, on entend souvent parler des données first party qui sont à distinguer des données zéro party. La différence ? Elle se situe du côté de la marque qui collecte la donnée.

Les données zero party sont celles que les internautes choisissent volontairement de partager, par exemple en répondant à un questionnaire ou en indiquant leurs préférences. L’entreprise n’a donc pas besoin de les analyser pour en tirer des informations commerciales utiles. Elles lui sont fournies directement.

À l’inverse, les données first party sont collectées et analysées par la marque à partir du comportement en ligne de chaque utilisateur : les clics, les achats, les pages qui sont visitées, etc. Elles permettent de comprendre le parcours de chacun et d’en déduire ses intérêts. Par exemple, lorsque l’usager indique une adresse au moment de finaliser un achat, il s’agit d’une donnée first party.

En revanche, si l’entreprise lui envoie un formulaire d’avis post-achat pour savoir s’il a apprécié son expérience en ligne, les réponses qu’il a choisi de donner sont des zero party data.

Pourquoi le zero party data occupe une place clé dans le marketing digital ?

Le zero party data change la façon dont les marques font du digital. En reposant sur des informations partagées volontairement, cette approche place le respect de la vie privée au cœur de la relation entre la marque et ses clients. Et aujourd’hui, il n’y a rien de plus essentiel que la sécurité.

Lorsqu’une entreprise demande à ses internautes de partager certaines données personnelles, elle valorise la transparence et respecte leur choix. Ce climat de confiance transforme la relation commerciale en un partenariat basé sur l’engagement mutuel, où chacun y trouve un bénéfice clair : la personnalisation de l’expérience client pour l’utilisateur et une meilleure compréhension des besoins pour la marque.

La disparition des cookies tiers (petits fichiers qui permettent de suivre l’activité d’un internaute sur différents sites) accentue encore l’importance du zero party data. Le renforcement des règles de protection des données personnelles, combiné à la fin de ces cookies, pousse les entreprises à repenser leurs stratégies d’acquisition et de fidélisation, et à trouver de nouvelles façons de mieux connaître les usagers, tout en respectant leur confidentialité.

En effet, face à une légalisation de plus en plus stricte, les enseignes risquent de voir diminuer le volume de données collectées et de perdre en visibilité sur les comportements des utilisateurs. Le zero party data s’impose alors comme une solution claire et éthique, puisqu’il repose sur le consentement et s’adapte parfaitement aux nouvelles règles de protection des données.

Enfin, les habitudes des consommateurs évoluent. Les internautes recherchent avant tout des expériences personnalisées, adaptées à leurs besoins et à leurs envies. Ils sont prêts à partager certaines informations si cela leur permet d’obtenir un service sur mesure.

Le zero party data ouvre donc la voie à une communication plus individualisée, qui tient compte des préférences, des nuances et des choix de chaque client.

Comment collecter efficacement des zero party data ?

Les zero party data sont indispensables pour les entreprises. Mais avant de pouvoir les utiliser, il faut savoir comment les collecter efficacement. L’enjeu n’est pas seulement de proposer des formulaires classiques, mais de créer des expériences engageantes qui donnent envie aux utilisateurs de participer.

Voici quelques exemples :

- Le quiz personnalisé : c’est un format ludique ! Par exemple, une marque de boissons peut proposer un quiz pour identifier quel type de café ou de thé correspond le mieux aux goûts de l’utilisateur. À la fin, ce dernier reçoit une recommandation personnalisée ou une offre spéciale liée à ses réponses.

- Le configurateur produit : il permet au client de créer son propre produit. Par exemple, une marque de gobelets personnalisés peut demander la couleur, le texte ou les images souhaitées et créer ainsi un gobelet unique pour un mariage ou un anniversaire.

- Le chatbot : il s’agit d’un pop-up conversationnel qui échange directement avec le client. Il peut l’informer, répondre à ses questions ou lui proposer des offres spéciales.

- Les enquêtes post-achat : envoyées après une commande, elles aident à améliorer l’expérience client et à proposer des ventes additionnelles.

- Les sondages interactifs : sur les réseaux sociaux (notamment sur Instagram), ils permettent de recueillir l’avis des clients de façon rapide.

- Les concours : en proposant des jeux concours avec des cadeaux ou des réductions, les marques peuvent engager leur communauté et collecter des données utiles.

Les consommateurs acceptent plus facilement de partager leurs informations lorsqu’ils y voient un réel intérêt : contenu exclusif, recommandations personnalisées, expérience améliorée, etc. Mais sans transparence ni consentement explicite, la démarche perd de son impact. Chaque marque doit expliquer clairement comment les données sont utilisées, pourquoi elles sont collectées et quelles garanties sont offertes.

L’expérience doit rester simple, fluide et cohérente. Un formulaire de plusieurs pages ou trop intrusif peut rapidement faire perdre l’intérêt de l’utilisateur.

Pour gérer ces informations, les entreprises peuvent s’appuyer sur une plateforme de gestion de données comme une DMP (Data Management Platform). Elle permet de centraliser, segmenter et utiliser ces données afin d’améliorer la conversion et la performance du site web.

Comment les marques peuvent-elles utiliser les zero party data ?

Les zero party data sont une vraie mine d’or pour les marques. Elles permettent de mieux comprendre les intérêts, les besoins et les attentes des internautes. Grâce à ces informations, une marque peut proposer des contenus, des produits ou des services vraiment adaptés à son audience. Cela permet aussi d’optimiser le parcours client, que ce soit en ligne ou en magasin. Les enseignes peuvent également créer des emails personnalisés pour proposer des offres correspondant aux préférences de chaque utilisateur et ainsi mieux engager leurs prospects.

Ces missions peuvent être confiées au consultant web analytics, qui a pour rôle d’analyser les données d’un site web, de comprendre les attentes des internautes et de mettre son expertise au service de l’optimisation de la fréquentation et de la conversion.

Le zero party data ouvre la voie à un marketing centré sur l’utilisateur. Les marques peuvent mieux connaître leurs clients, proposer des contenus toujours plus personnalisés et créer une relation de confiance durable.

Et si vous adoptiez ce nouveau modèle dès aujourd’hui ?